COLUMN

転換期の50代を支えるキャリアカウンセリング

~変化を恐れず活躍する~

総務省統計局の年齢階級別人口ピラミッドからも明らかなように、生産年齢人口の高齢化は日本企業の持続的な成長を脅かす課題となっています。

このような状況下で、ミドルシニア層がその活躍を通じて組織に貢献することは極めて重要です。

そのためには、ミドルシニア人材は変化を受け入れながら常に学び続ける姿勢を持つとともに、企業側もキャリア支援施策やキャリア選択制度を複合的に組み合わせて包括的に支える仕組みを構築する必要があります。

人生とキャリアの大きな転換期を迎える50代には、どのような悩みや課題があるのか、そして企業はどのように向き合いキャリアを支援すべきなのか。

本記事では、50代にフォーカスをあて、当社のキャリアカウンセラーとミドルシニアの活躍支援・キャリア自律支援のエキスパートの知見を交え、その解決策を掘り下げます。

個の状態を知る:キャリアも人生も「転換期」を迎える50代

50代を迎えると、キャリアを重ねるうえでそれまでに見られなかったようなさまざまな課題や悩みが表面化し始めます。

一例を挙げると、自分のキャリアの先が見えはじめ、モチベーションの低下や目標の喪失が起こります。また、役職定年を迎えた人は「かつての部下のもとでどんな顔をして働けばいいかわからない」といった悩みを抱える場合もあります。この時期は、環境も働き方も変わることに対する戸惑いが生じやすい年代だと言えます。

他にも、自己肯定感の低下や孤独感、焦燥感、閉塞感を抱える例もあります。仕事面では、役職定年や人事制度の変更、プライベートでは体力低下や生活習慣病など身体的変化に加え、家族の介護など、50代は特に、新たな悩みが複合的に人生に重なる時期であり、実存的な悩みとなる場合があります。

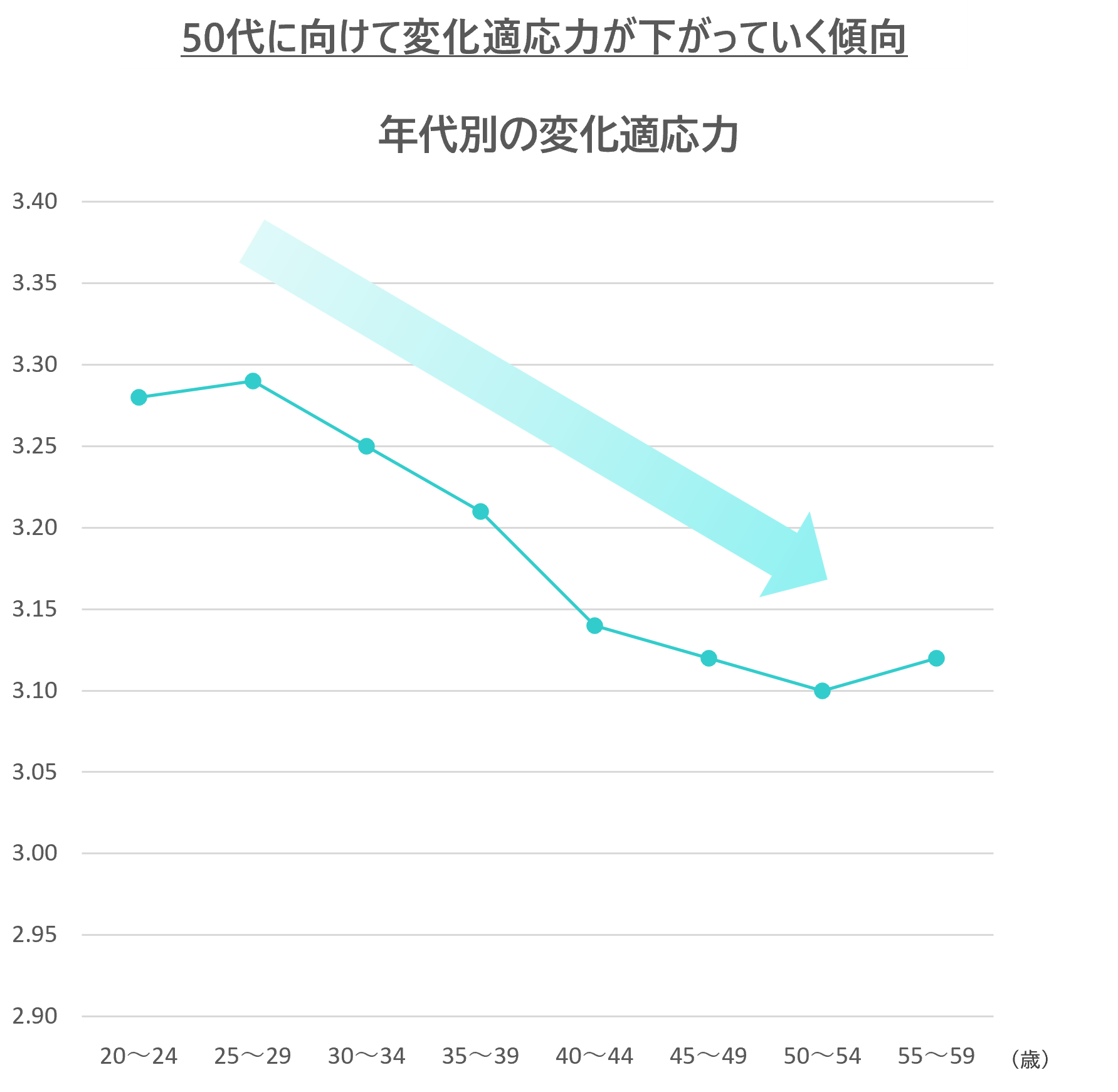

出所:パーソル総合研究所「シニア従業員とその同僚の就労意識に関する定量調査」

近年、組織や働き方に関する価値観が大きく変化しました。以前は「厳しさを持って育てる」とされた行為が、今ではパワーハラスメントやコンプライアンス違反とみなされることもあります。こうした変化は、50代以上の世代にとってこれまでの価値観を否定されたように感じられ、自己肯定感の低下につながることもあるようです。

また、ミドルシニア層は、個人よりもまず会社ありきで担当業務が決められ、転勤や異動の辞令が出されるなど、「会社主導のキャリア」を築いてきた人が大半です。それを「個人主導のキャリア」へと急にシフトするのは、難しいことです。

政府や自治体も「ワーク・イン・ライフ(仕事を人生の要素として捉えること)」という主体性を持って生きることを後押しする考え方を提唱しています。仕事第一の生き方をしてきた50代社員にとっては、簡単に馴染めるものではないかもしれません。定年退職後どんな人生になってしまうのか、不安になるのも無理はありません。

カウンセリングアプローチ:「ジェネラティビティ」「ネガティブ・ケイパビリティ」が示す方向性

キャリアカウンセリングは、多様なキャリア支援施策をつなぎ、その効果を最大化する重要な役割を担っています。例えば、キャリアカウンセリングでは、キャリア研修や越境学習などを通じて得た学びや経験を社員がどのように解釈したのか、またどのように今後のキャリアに生かすか、対話を通じて導き出すことができます。

カウンセリングサービスの種類も、コーチングに近い伴走型のカウンセリング、50歳の社員必須といった年代別のカウンセリング、福利厚生を目的とした常設制度、キャリア研修と連動して実施するカウンセリング、次世代リーダーの見極めやハラスメント対策など目的別のカウンセリングなど、多岐にわたります。

ここでは、50代のミドルシニア層に対するキャリアカウンセリングの事例を紹介します。

<年上部下と年下上司>

以前、年上部下・年下上司のペアが伴走型カウンセリングに参加したことがありました。半年間かけて複数回カウンセリングを実施。部下の方へは、キャリアの方向性を明確にし、来期の目標管理制度に落とし込むことで職務を通じた自己実現を支援しました。上司の方へは、上司としての今後のキャリアプランを明確にするとともに、組織のWILLと部下のWILLを結び付けてあげられるように部下に対する伝え方のトレーニングを行いました。

カウンセリングを通じて、お互いに対する認識や期待値を共有するとともに、具体的な行動目標を策定しました。また、半年のプログラム終了後、部下の方からカウンセラー宛にメールが届き、定年退職後はカフェを開きたいと考えて、休日にはカフェめぐりをしていると書かれていました。組織内キャリアだけでなく、生涯キャリアを通じて自身のキャリアプランに気づき、それに向かって前進している姿が確認できたケースです。

<親の介護と仕事>

また、常設制度を利用したカウンセリングで、東京でバリバリ働いていた50代の女性から、「地方で1人暮らしをする親の介護と自分の仕事のバランスをどう取ればよいか」と相談された例もあります。カウンセリングではまず自己理解を促します。キャリアの棚卸や、今後何を大切に生きたいかといった価値観の整理などです。特に価値観の整理は重要で、「これからの人生をどう生きていきたいか」をじっくり深めることで、優先順位を明確にしていきました。そして、自身の強みを言語化するとともに、将来的な働き方をいくつかの選択肢として洗い出した結果、最終的に彼女はパラレルキャリアを選択し新たなライフキャリアステージへ移行する決断をしました。

<自分には何も強みがない>

他にも、年代別のカウンセリングで「自分には何の強みもない」との思い込みから閉塞感(取り残され感)を抱く事務職の女性へのキャリアカウンセリングの事例もあります。

実際は、そういう方こそ周りに投げられたボールを積極的に拾い、部署の若手を気遣い、社内に人脈を築いている方も多いです。キャリアの棚卸しを丁寧に行い、「若手へのサポート」「社内連携の促進」といった強みを言語化することで自信を持ってもらうことができました。こうした方には、豊かな社内人脈を生かして、横串のワーキンググループを立ち上げてみてはどうかと提案することもあります。実際にそれを実現したところ、インフォーマルなロールモデルに出会う機会提供の場となり、若手の成長の足がかりになったといった例があります。

これらの事例を通じて明らかになるのは、キャリアカウンセリングが単なる心理支援だけではなく、社員が自分自身の強みや新たな可能性に気づき、その結果として組織や次世代にポジティブな影響を与える力があるという点です。特にミドルシニア層では、一見個別の問題に見える悩みが他者や組織の活性化に繋がる可能性を秘めています。

50代前後の中年期以降においては、ジェネラティビティやネガティブ・ケイパビリティの力が育まれます。ジェネラティビティとは、次世代への継承や後進育成を通じて、自らの存在意義ややりがいにつながるという考え方です。ネガティブ・ケイパビリティは、不確実性や矛盾を受け入れ、すぐに答えの出ない状況でもじっと待つことができる力をいいます。人生のベテラン世代のキャリア自律支援を行ううえで、これらの概念はモチベーション、ひいては生きがいにもつながるキーワードとなってくるでしょう。

キャリア支援の鍵:対話の場のキャリア設計

一方で、企業で実施されるキャリア支援施策の対象は若手層が中心で、年代とともに実施施策が減少する傾向にあり、ミドルシニア層に対するキャリア支援が十分に行われていない現状があります。結果として、不活性の状態に陥りやすく、職場内で孤立するケースも少なくありません。

そこでミドルシニア層の活躍を促進する鍵となるのは、「変化適応力」です。早い段階で、この力を高めることで職務変更への意欲や学習行動が促進され、組織内でのパフォーマンスを発揮することができます。

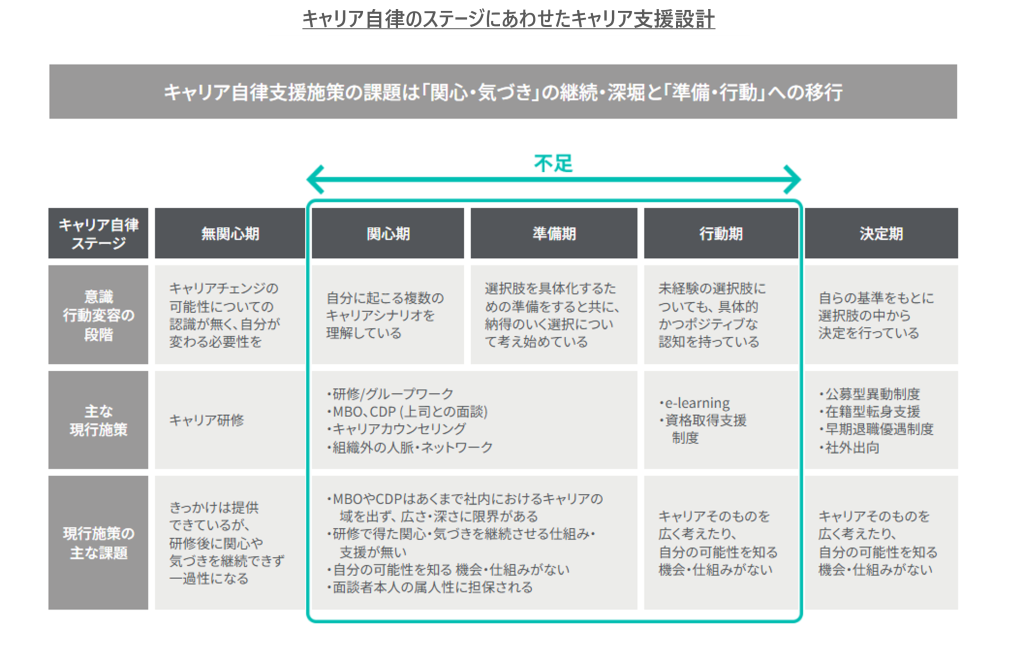

社員の変化適応力を高めるキャリア支援施策は、本人のキャリア自律の状態にあわせて、単一の制度や施策に留まらず、人事管理、報酬評価、研修、学びの機会、越境学習と複合的なアプローチを通じて提供されることが理想です。

キャリアカウンセリングについては、「対話」を基盤にした継続的な場を提供できる施策として、社員一人ひとりが自分のキャリア自律を設計するための大きな助けとなります。

カウンセリングの定着:主体的に学ぶ風土の醸成

企業におけるキャリアカウンセリングは、単なる福利厚生や制度説明のための一時的な支援施策にとどまらず、長期的な文化形成の一環として捉える企業も多くなってきました。50代ミドルシニア層への支援を拡充することは、個人の成長を促すだけでなく、組織全体に主体的な学びを重んじる文化を定着させる鍵となります。

キャリアカウンセリング運営の観点では、利用しやすい環境づくりも重要です。臨床心理の視点から見ると、カウンセリングへ自発的に申込できる方は、相談する力があるともいえます。相談したいことはあっても行動に移せない潜在的な対象者も多く存在します。この点を踏まえ、企業が相談室を設置する際には、匿名性や守秘義務といった心理的安全性を確保する工夫は特に重要です。

さらに、「対話」を中心に据えた支援施策を企業に取り入れることが、自律的なキャリア開発を促進するための鍵となります。たとえば、越境学習やキャリア研修などで得たスキルや新たな視点は、カウンセリングを通じて具体化され、職場内での新しいチャレンジへと繋がることがあります。この循環を促進することで、社員一人ひとりが「学び続ける文化」の重要な担い手となり、組織全体の発展につながるのです。

このような循環が定着することで、職場は自然と年齢や職務範囲を超えたダイバーシティを内包する環境へと進化します。社員一人ひとりがキャリアの「選択肢」を主体的に探索し、その道を受け入れる柔軟さが広まることで、組織は変化に強い体質を手に入れることができるでしょう。カウンセリングを活用した支援は、単に50代ミドルシニア層を支援するための手段だけでなく、企業全体の文化改革、さらには競争力向上へ向けた一歩となる取り組みであるといえます。

監修・インタビュー

パーソルキャリア株式会社

キャリアカウンセラー 大森 祐子(おおもり ゆうこ)

キャリアカウンセラー 齊藤 昌幸(さいとう まさゆき)

キャリアカウンセラー 髙木 和宏(たかぎ かづひろ)

キャリア自律支援統括部 キャリア自律支援サービス部 山口 裕二(やまぐち ゆうじ)